|

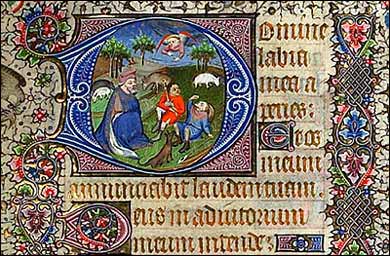

Un livre d'heures du XVe siècle vient d'entrer dans les collections

de la BnF. Ce manuscrit enluminé, 272 feuillets, est d'une

rare richesse iconographique - 54 peintures, 24 petites illustrations,

trois initiales historiées- dues à plusieurs artistes

différents. Un précieux document pour l'histoire de

la peinture et de la société de l'époque

Le livre d'heures de Jacques II de Châtillon, du nom de son

premier commanditaire, est exceptionnel à plus d'un titre.

Deux familles successives y ont laissé leur marque ; Jacques

II de Châtillon et sa femme Jeanne Flote qui firent exécuter,

dans le deuxième quart du XVe siècle, le noyau primitif

de l'ouvrage ; puis vers 1470-1480, Louis de Roncherolles, noble

du Vexin, à l'occasion de son mariage avec Marguerite de

Châtillon l'enrichit de plusieurs peintures. Il est rare qu'un

document porte autant de marques de ses commanditaires.

"Ce manuscrit est un document important pour l'histoire

de l'art au XVe siècle, commente François Avril,

conservateur au département des Manuscrits. Il témoigne

de l'affirmation d'un nouveau centre de production de manuscrits

en France. Après la bataille d'Azincourt en 1415, les Anglais

s'installent à Paris. Les enlumineurs vont chercher fortune

dans d'autres villes. C'est ainsi qu'Amiens devient un centre très

actif durant les années 1430-1450". Le livre d'heures

de Jacques de Châtillon, né de cette période

brève mais intense de production, a vraisemblablement été

réalisé à Amiens. "Il témoigne

de la confluence du réalisme flamand et du style courtois

encore en vogue à Paris, dit encore François Avril.

Et, plus largement, du dialogue établi à cette

époque entre les artistes du Sud et ceux du Nord, qui a fait

évoluer la représentation picturale."

La plupart des enlumineurs du Moyen Age sont restés anonymes.

Cependant, il est possible de dénombrer au moins quatre peintres

différents pour ce manuscrit. Il s'agit du Maître de

Raoul d'Ailly, auteur de plus de la moitié des enluminures

et du diptyque des premiers commanditaires, du Maître des

Heures Lamoignon, du Maître de Châtillon (ainsi appelé

d'après ce manuscrit) et du Maître des Heures Walters

281. Les éléments ajoutés pour Louis de Roncherolles

furent exécutés par le Maître de l'échevinage

de Rouen vers 1470-1480.

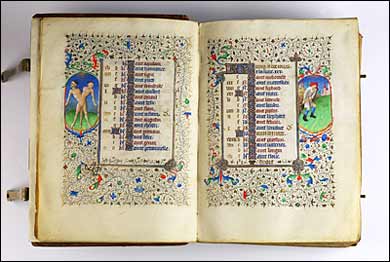

Comme la plupart des livres d'heures, le manuscrit proprement dit

est composé de six éléments principaux : un calendrier,

des extraits des Evangiles, l'office de la Vierge, les psaumes de

la pénitence, l'office des morts et les suffrages des saints.

C'est sans doute un assistant particulièrement doué

du Maître d'Ailly qui a peint les 24 illustrations du calendrier

: l'activité du mois - un faucheur de blé pour juin

- à laquelle correspond, au verso, le signe du zodiaque.

Le Maître de Raoul d'Ailly exécuta les 27 peintures

des suffrages où sont figurés les saints, objets de

la dévotion du couple des Châtillon.

Les psaumes de la pénitence s'ouvrent sur l'histoire de

David se repentant de ses fautes, scène prolongée

dans les marges de petits médaillons racontant les amours

de David et de Bethsabée. L'office des morts donne lieu à

une scène de funérailles d'un réalisme accentué

par la présence du cercueil au premier plan. L'un des principaux

éléments de ce livre d'heures est l'office de la Vierge.

Œuvre d'un artiste de tout premier ordre que l'on appelle le

Maître de Châtillon d'après ce manuscrit, le

seul où l'on ait reconnu sa main. Cet office est divisé

en huit heures canoniales, chacune ornée d'une image. Au

lieu du cycle de l'enfance du Christ présenté habituellement,

c'est l'enfance de la Vierge qui est ici évoquée.

"Les raisons de ce choix iconographique assez rare sont

peut-être liées à l'histoire des commanditaires.

Le couple n'avait pas d'enfants, malgré la nombreuse postérité

avec laquelle ils ont souhaité être représentés

sur le diptyque. Or, à l'origine de la naissance de Marie,

se trouve l'histoire d'un couple stérile", commente

François Avril. L'évocation des circonstances miraculeuses

de la naissance de la Vierge marque sans doute l'espoir de Jacques

de Châtillon et de sa femme d'obtenir une postérité.

Le deuxième propriétaire voulut, lui aussi, apposer

sa marque au précieux manuscrit. Il fit ajouter notamment un

deuxième diptyque, pendant du premier, le représentant

avec sa femme Marguerite de Châtillon, et plusieurs miniatures

de saints, réalisées par le même artiste ainsi

que les additions qui figurent à la fin du volume. En clôture

du manuscrit, la Complainte de la demoiselle, méditation

sur la fragilité du corps féminin, témoigne de

la délectation du Moyen Âge pour le macabre.

" Ce manuscrit fortement personnalisé est aussi le

reflet du goût et de la piété de ses mécènes

successifs ", conclut François Avril.

Sylvie Lisiecki

|

|

|

Le livre d'heures tire son

nom des huit heures, dites canoniales, constituant les offices

qui scandaient les journées du chrétien.

|

|

Le livre d'heures, un objet

culte

Le livre d'heures était

le livre de dévotion favori des laïcs. Il apparaît

tardivement au Moyen Âge et s'inspire en partie du bréviaire

utilisé par les prêtres. Le genre s'est surtout

répandu au XIIIe siècle. Sa production prit

son essor au XIVe siècle et se poursuivit à

partir du XVIe siècle sous forme imprimée. Chaque

fidèle veut avoir son livre d'heures, signe extérieur

de richesse et de statut social, ce bel objet contribue au

lustre des familles. Il est intégré au trousseau

des jeunes filles à marier et sert aussi bien de "

livret de famille " : à la fin ou au début

du manuscrit, des feuillets laissés en blanc permettaient

parfois d'inscrire la date de mariage du couple et les naissances

des enfants. Un monde sépare les ouvrages de séries

copiés à des milliers d'exemplaires et les manuscrits

luxueux et très personnalisés peints par les

meilleurs artistes du temps pour des mécènes

exigeants qui faisaient ajouter ou retrancher des prières

au gré de leurs dévotions personnelles. Ceux-ci

pouvaient intervenir dans le choix et le traitement des illustrations.

Exceptionnellement, les commanditaires payaient les pigments

et même les fournissaient.

|

|

La production de livres d'heures s'est

poursuivie jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore,

ils suscitent l'intérêt des bibliophiles du monde

entier. Le livre d'heures de Jacques de Châtillon est

le seul représentant, et probablement le plus beau, restant

en France de la production amiénoise des années

1430-1450. Parmi les livres d'heures les plus célèbres

conservés à la BnF : Les Petites Heures (env.

1385), Les Très Belles Heures (entre 1390 et 1410) et

Les Grandes Heures (1409) de Jean de Berry ; Les Grandes Heures

de Rohan (vers 1430-1435), Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne

(vers 1503-1508).

Parmi les livres d'heures les

plus célèbres conservés à la BnF

:

Les Petites Heures (env.

1385), Les Très Belles Heures (entre 1390 et 1410) et

Les Grandes Heures (1409) de Jean de Berry ; Les Grandes Heures

de Rohan (vers 1430-1435), Les Grandes Heures d'Anne de Bretagne

(vers 1503-1508). |

|

Histoire d'un manuscrit

DU PATRIMOINE PRIVE AU PATRIMOINE PUBLIC

Le manuscrit a traversé

près de six siècles sans presque aucun dommage.

Fait rare, le manuscrit a gardé sa reliure d'origine,

à ais de bois recouverts de veau estampé à

froid, à petits fers.

Inconnu des spécialistes, ce livre d'heures est resté

en mains privées jusqu'à nos jours, passant

par héritage de famille en famille. Il a servi de "

livret de famille " au XVIe siècle à la

famille de Roncherolles.

Désirant s'en dessaisir, les héritiers actuels,

conformément à la législation française,

déposèrent une demande de certificat de libre

circulation permettant sa mise en vente à l'étranger.

En raison de la valeur artistique exceptionnelle de l'œuvre,

le département des Manuscrits de la BnF, chargé

de statuer en tant qu'expert en la matière, n'accéda

pas à cette demande. Le ministère de la Culture

a ainsi pu s'en porter directement acquéreur auprès

des vendeurs. Ce superbe manuscrit fera l'objet d'une présentation

qui permettra au public de mieux le découvrir.

Bibliographie

François Avril et Nicole

Reynaud, Les

Manuscrits à peintures en France, 1440-1520,

Paris, Flammarion/BnF, 1993, réed. 1995.

Susie Nash,

Between France and Flanders

: Manuscript Illumination in Amiens in the Fifteenth Century,

Londres, Toronto, 1999.

|

|