|

Le saint-simonisme a façonné une

grande partie du XIXe siècle. La BnF lui consacre

une exposition à la bibliothèque de l'Arsenal,

qui conserve le fonds constitué par Enfantin

lui-même, le principal dirigeant de ce mouvement. En rendant

ses archives accessibles

au public par un testament en faveur de la bibliothèque,

ce dernier accomplit, en 1864,

son dernier geste militant.

|

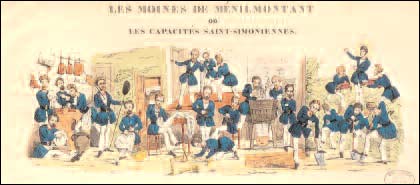

Les moines de Ménilmontant

ou les capacités saint-simoniennes. Lithographie

coloriée. © Bnf/Bibliothèque de l'Arsenal. |

Le saint-simonisme s'est développé à partir

de 1825, au lendemain de la mort du comte de Saint-Simon,

représentant de la fine fleur de l'aristocratie française

– et arrière-cousin du mémorialiste du règne

de Louis XIV – qui prit

fait et cause pour la Révolution française, au

point de renoncer à son titre nobiliaire et de s'engager

dans une carrière d'entrepreneur. Passé la quarantaine,

Saint- Simon se fit philosophe et prophétisa la venue

d'un "âge d'or", pour peu que fût renversée

la hiérarchie des élites et que les rênes

du pouvoir fussent confiées aux savants et aux "

producteurs".

Il prôna un retour à la morale paulinienne de l'amour

fraternel, un "nouveau christianisme" régénérateur

de la pureté religieuse dévoyée par l'Église.

Son œuvre jette les fondements d'un monde nouveau, industriel,

et d'une société tout entière tournée

vers l'amélioration des conditions d'existence de "la

classe la plus pauvre". L'héritage intellectuel

de Saint-Simon fut fécondé par une poignée

de fidèles rassemblés autour de son lit d'agonie,

eux-mêmes ensuite rejoints par de nombreux disciples,

hommes et femmes, ingénieurs et ouvriers, à Paris

et en province. Le mouvement s'organisa rapidement et orchestra

une propagande efficace en trois temps : l'édition de

journaux et de brochures, une "exposition" publique,

orale et enflammée des fondements de la doctrine, et

enfin une présence visible et multiforme dans les rues,

tant en province qu'à Paris. Enfantin a scellé

le destin du groupe en en faisant le théâtre d'un

spectacle permanent : en 1832, après un débat

fratricide sur les modalités de l'émancipation

féminine et face à la montée des tracasseries

policières, le "Père" de la religion

saint-simonienne se retira avec quarante de ses "fils"

dans sa maison de Ménilmontant, afin d'y vivre, quelques

mois durant, dans une communauté égalitaire.

Les quarante avaient signifié leur renoncement au monde

en revêtant un costume tricolore dont le gilet, symbole

d'entraide, s'attachait dans le dos. Cet éphémère

épisode a fait entrer les saint-simoniens dans l'histoire

sous la bannière du socialisme utopique et comme les

apôtres exaltés d'une religion alternative vouée

au développement de l'industrie et au progrès

social. Mais le panache du geste collectif ne masque qu'à

peine l'échec du militantisme saint-simonien : inculpés

de réunions publiques illicites, d'outrages aux bonnes

mœurs et d'escroquerie (prévention qui ne put être

retenue contre eux), les saint-simoniens furent contraints à

la dispersion et leurs trois principaux dirigeants, condamnés

à la prison ferme.

Une image critique et exigeante de

notre modernité

L'ambition de l'exposition qui leur est consacrée est

de suivre la destinée des anciens apôtres au-delà

de la dispersion ordonnée en 1832, dans leurs carrières,

souvent brillantes, d'hommes publics, de journalistes ou d'hommes

d'affaires. Les plus à même d'être séduits

par le slogan saint-simonien : "À

chacun selon ses capacités, à chaque capacité

selon ses œuvres ", étaient en effet

les ingénieurs. Nombre de jeunes adeptes étaient

issus des rangs de Polytechnique, avides de mettre en œuvre

de grands projets pacifistes de communication et d'échanges.

En ordre dispersé et jusque dans leurs oppositions, ils

n'en ont pas moins continué, toute leur vie durant, à

tisser entre eux un réseau d'idées et d'entreprises

qui leur a donné un véritable pouvoir sur leur

siècle.

On sait peu que le premier chemin de fer français a été

construit et financé par les saint-simoniens et que l'ensemble

du réseau ferré, dont le Paris-Lyon-Méditerranée,

porte leur empreinte ; qu'ils ont eu une part déterminante

dans la révolution bancaire et industrielle de la seconde

moitié du XIXe siècle à travers

le Crédit mobilier des frères Pereire,

mais aussi en contribuant à la fondation de quelques-unes

de nos plus grandes banques et entreprises, comme le Crédit

Lyonnais, le CIC et la Compagnie Générale des

Eaux.

On ignore que le canal de Suez, grand ouvrage à vocation

économique et, dans l'esprit saint-simonien, lien organique

entre l'Orient et l'Occident, fut réalisé d'après

leurs études ; que le traité de libre-échange

de 1860 entre la France et l'Angleterre fut négocié

du côté français par les saint-simoniens

Michel Chevalier et Arlès-Dufour

; enfin que la Ligue internationale de la paix et de la liberté,

première organisation non gouvernementale vouée

à l'édification d'un état de droit international,

fut présidée à Genève, pendant vingt

ans, par Charles Lemonnier, un

ancien apôtre.

Le saint-simonisme unit deux idéologies que le XXe

siècle nous a appris à opposer, le libéralisme

et le socialisme. Il ne cesse, presque deux cents ans après

son éclosion, de nous renvoyer une image critique et

exigeante de notre modernité.

| Nathalie Coilly

et Philippe Régnier |

Le siècle des saint-simoniens, du Nouveau

Christianisme au canal de Suez

28 novembre 2006 - 25 février

2007

Bibliothèque de l'Arsenal (entrée libre).

Commissariat : Philippe Régnier,

directeur de l'unité mixte de recherche littérature,

représentations, idéologies aux XVIIIe

et XIXe siècles (LIRE), CNRS et Nathalie

Coilly, conservatrice à la bibliothèque

de l'Arsenal.

En partenariat avec France Culture. |

| |

|

|